L’ordinamento penitenziario vigente, istituito con la legge n.354 del 1975, si apre, all’art. 1, con la seguente affermazione: «Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona», precisando successivamente la necessità che esso sia improntato ad assoluta imparzialità, senza promuovere discriminazioni in ordine, tra l’altro, alle credenze religiose. Simili affermazioni, considerate entro le coordinate costituzionali in ma- teria di rapporti tra Stato e confessioni religiose (artt. 19 e 20 della Carta costituzionale) e oggi nel contesto delle indicazioni sopranazionali che interessano il diritto di ogni individuo alla «libertà di pensiero, di coscienza e di religione» (art. 18 della Convenzione dei diritti dell’uomo), dovrebbero risultare di per sé sufficienti a garantire la libertà religiosa anche all’interno degli istituti penitenziari. In realtà, nella riforma del 1975, il diritto alla libertà religiosa, formalmente riconosciuto, si rivolge ancora ai soli detenuti cattolici: agli altri la legge riconosce solo una generica facoltà, che ancora non si configura come diritto, almeno fino alla più recente legge n.663/1986 che, all’art. 26, riconosce a tutti i detenuti la libertà religiosa quale diritto incomprimibile della persona, promuovendo l’estensione di Intese con differenti confessioni religiose, a testimonianza dell’imparzialità e della laicità dello Stato. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 10) e, con specifico riferimento alla condizione detentiva, le Regole penitenziarie europee (art. 2 e artt. 46 e 47), ribadiscono i principi del divieto di discriminazioni e del rispetto delle differenti credenze religiose, la necessità di garantire al detenuto la possibilità di manifestare la propria religione mediante le differenti pratiche di culto ed entrando in contatto con un rappresentante della propria religione. L’auspicato riconoscimento, almeno formale, della pluralità delle confessioni religiose e della loro progressiva equiparazione riconosce in capo agli appartenenti a religione diversa da quella cattolica il diritto (e non più la facoltà) di celebrare i relativi riti (art. 26). Esso viene confermato dal nuovo regolamento di esecuzione del 2000 che, all’art. 58, ribadisce la praticabilità per i detenuti del culto della propria professione religiosa, se non si esprime in comportamenti molesti per la comunità.

Ma come prendono forma e materialmente si realizzano all’interno dei penitenziari italiani le disposizioni di cui veniamo parlando? L’attenzione degli studiosi per la dimensione sociale della religiosità nello spazio delle istituzioni carcerarie è molto recente: essa si è manifestata a livello europeo solo nell’ultimo quindicennio (Beckford, Gilliat 1998; Beckford 2001; Khosrokhavar 2004; Becci 2006, 2011; Beckford, Joly, Khosrokhavar 2005; Kusha 2009; Sullivan 2009; Schneuwly Purdie, Vuille 2010; Rhazzali 2010, 2014a), ma comprende oggi un numero ormai significativo di ricerche sul tema. In Italia, invece, lo stato dell’arte si presenta più circoscritto e i lavori sul campo si limitano a quello di Irene Becci (2006), che ha concentrato la sua indagine su due casi di studio della Toscana, di Rhazzali (2010), dedicato nello specifico della presenza musulmana in carcere, e di Rosati e Fabretti (2012), indagine empirica sull’assistenza religiosa nelle carceri della Regione Lazio.

A fronte della mutata composizione della popolazione carceraria italiana, all’interno della quale le diversità culturali e religiose sono ormai un vistoso e incontrovertibile dato di fatto (alla percentuale del 34,38 per cento di detenuti di provenienza straniera andrebbe aggiunta quella assai minore, ma significativa, degli italiani di religioni non cattoliche), e del progressivo ma ancora insufficiente strutturarsi di un quadro legislativo organico in materia, l’Italia paga lo scotto di quello che si può definire un serio ritardo nell’acquisizione generale, all’interno dello spazio pubblico, di una cultura politica e istituzionale in cui il pluralismo delle fedi possa considerarsi un fatto acquisito. D’altro canto, sarebbe certamente difficile sostenere che nella situazione presente delle carceri italiane, segnate dalle ben note criticità strutturali a cominciare dal sovraffollamento, il tema del diritto di culto e dell’assistenza religiosa si imponga alla sensibilità delle istituzioni come un tema prioritario.

Il riconoscimento reale della possibilità di pregare secondo le regole del proprio culto, di poter ricevere assistenza spirituale nei tempi e nei modi necessari, senza dover attendere tempi infiniti per risposte e autorizzazioni, continua a scontrarsi sistematicamente con istituzioni carcerarie che riconoscono come prioritarie le esigenze della sicurezza interna; la possibilità di vedersi riconosciuti spazi dedicati risulta limitata da un sovraffollamento cronico, che spesso richiede la ridestinazione d’uso dei locali per la socialità a camere di pernottamento; la richiesta di celebrare i propri riti con modalità specifiche rischia di diventare, in condizioni di elevata promiscuità, fonte di fastidio per gli altri detenuti, già duramente provati dalle precarie condizioni di detenzione.

Pertanto, nella realtà delle carceri italiane si registra, di fatto, una situazione a macchia di leopardo, dove a decidere della consistenza e dell’articolazione delle forme in cui vengono praticati i culti e fornita l’assistenza religiosa risultano decisivi fattori locali, quali: il grado di disponibilità della direzione dell’istituto di pena; le risorse organizzative a fronte della quantità dei detenuti interessati a fruire degli spazi per il culto e del servizio di assistenza religiosa (a parte il culto cattolico, ogni altra esigenza è affidata a un iter burocratico i cui esiti non sono garantiti); la presenza, nel contesto territoriale in cui si trova il carcere, di organizzazioni religiose più o meno sensibili alle esigenze dei detenuti e propense a mobilitarsi in loro favore; l’intraprendenza di rappresentanti religiosi e dei leader di comunità nel proporsi come organizzatori del servizio; l’attivismo degli operatori laici del carcere, nonché la solidarietà attiva dei cappellani cattolici. Infine, possono risultare importanti la qualità delle politiche regionali e la tradizione del welfare locale in materia di mediazione sociale e interculturale.

Questo quadro sostanzialmente legato alla cangiante qualità delle negoziazioni locali, sullo sfondo di un diritto evanescente cui si supplisce, dove si dia, attraverso una benevolenza venata spesso di paternalismo – o comunque ispirata da una pragmatica volontà di contenere, con opportune concessioni, lo sviluppo di dinamiche conflittuali – produce importanti effetti di filtro che mediano l’accesso dei ministri dei diversi culti allo spazio carcerario, al di là della normativa di riferimento. La presenza delle guide religiose nel carcere è possibile: a. Nel caso di religioni che hanno siglato una formale Intesa con lo Stato (e non è il caso di confessioni larga- mente rappresentante in carcere e attive nel rivendicare i loro diritti, quali quella mu- sulmana e quelle cristiano-pentecostali); b. Quando singoli culti abbiano ottenuto un «nullaosta» da parte del Ministero dell’Interno; c. In applicazione dell’art. 17 dell’O. P. che prevede la possibilità di accesso al carcere di esterni che intendono svolgere volontariamente attività di carattere rieducativo e risocializzante rivolte ai detenuti. Di fatto è quest’ultima modalità quella di gran lunga preferita, per quanto abbia palesemente l’aspetto di un escamotage. Ciò ha consentito di dar vita, in alcuni casi, a delle buone pratiche: si pensi alla collaborazione in alcune carceri tra istituzioni e organizzazioni islamiche, con effetti virtuosi consolidatisi nel tempo. Esse, però, non possono che dipendere dal permanere delle circostanze favorevoli che le hanno consentite, a cominciare dal contributo volontaristico dei promotori, quasi sempre sprovvisti di sostegno economico (l’Intesa con lo Stato si traduce anche nella possibilità di attingere all’otto per mille, mentre si osserverà, senza intenzioni polemiche, che i cappellani cattolici vengono regolarmente retribuiti da parte dello Stato).

Spazi di culto e di assistenza

Analogo pragmatismo – con relative pratiche negoziali nelle quali pesa, oltre che la disponibilità all’Intesa, anche l’ingegnosità nel reperire soluzioni compatibili con le cornici regolamentari e materiali dei singoli istituti – governa la disponibilità effettiva di luoghi di culto e il rispetto dei precetti alimentari propri di alcune religioni, a cominciare da quella islamica. Per quanto riguarda i luoghi di preghiera, si va così dal minimo del diritto riconosciuto a disporre nella cella di simboli e testi religiosi e a svolgervi attività personali di preghiera, sino a casi in cui si assiste alla creazione di sezioni che di fatto assumono la comune adesione a una religione (come nel caso dell’islam) o, invece, alla sovrapposizione di spazi deputati allo svolgimento di attività di culto per le varie religioni presenti, che suppliscono all’assenza di una moschea o di singole chiese cristiane attraverso una cappella interconfessionale.

Alimentazione e diritto alla libertà religiosa

Per quanto riguarda la realizzazione di diete differenziate, la maggior parte delle istituzioni penitenziarie si dimostra in grado di far fronte a questo tipo di esigenze. Se è relativamente agevole «venir incontro» alla richiesta di sostituire determinate sostanze con altre, come nel caso di religioni che comportino scelte vegetariane o che vietino la carne di maiale, più arduo diventa assecondare richieste più sofisticate, come può essere la macellazione delle carni con rito halal (Rhazzali 2014b) o kosher, a cui si risponde in genere o sostituendo la carne con il pesce oppure, nel caso di detenuti più abbienti, procurando gli alimenti desiderati a proprie spese all’esterno. Può risultare non del tutto stupefacente che nel caso del Ramadan la disponibilità dell’istituzione carceraria si manifesti in genere con più spontaneità e impegno.

Tirando le somme

Tra riconoscimento dei diritti religiosi e assuefazione alla differenza culturale, il carcere sembra quindi offrire importanti segni di una pur difficile creatività, nonostante la perdurante carenza di risorse e i notevoli ritardi nel promuovere un’adeguata formazione interculturale presso il personale penitenziario. Ma al di là degli sforzi profusi, alcuni elementi più generali continuano a rendere problematica la disciplina della pratica religiosa nelle carceri. Alcune di esse sono legate alla lunga storia, antecedente la riforma penitenziaria, che per molto tempo ha delegato alla componente religiosa cattolica importanti funzioni disciplinari all’interno degli stabilimenti carcerari (quali la partecipazione diretta del cappellano ai Consigli di disciplina) e, successivamente, molteplici funzioni amministrative (quali il sovraintendere all’istruzione scolastica e morale dei detenuti, l’annotarne e trasmetterne la condotta, il controllo della corrispondenza). Tale impostazione culturale, purtroppo, pur dovendosi considerare normativamente superata, non ha ancora smesso di produrre i suoi strascichi. La contiguità tra personale religioso e amministrazione penitenziaria è una distorsione che rischia ancora di minare l’effettiva libertà religiosa dei detenuti. In particolare, vale la pena sottolineare l’ambiguità del permanere della valenza istituzionale della religione quale elemento del trattamento penitenziario che, alla luce della persistente disparità di trattamento riservata agli appartenenti a religioni diverse da quella cattolica, rischia di ricadere sull’art. 1 dell’ordinamento penitenziario stesso, il quale statuisce la necessaria imparzialità del trattamento. Ove il diritto all’assistenza religiosa dei non cattolici continui a essere subordinato alla richiesta del singolo detenuto e, in assenza di intese specifiche, al riconoscimento di specifici intenti rieducativi e risocializzanti, si configura infatti una situazione potenzialmente sfavorevole per chi, per i più disparati motivi, sia impossibilitato o decida di non avanzare espressa richiesta in tal senso.

Non va dimenticato, tra l’altro, che al modello pluralista ancora in fieri, avanzato dallo Stato attraverso il progressivo riconoscimento dei diritti di chi professa religioni diverse da quella cattolica, andrebbe altresì affiancata la considerazione delle eventuali posizioni agnostiche o ateiste dei detenuti, come affermazione del principio supremo di laicità (cfr. Ruotolo, 2002). Tale riconoscimento, a maggior ragione, induce a considerare come profondamente inadeguata la previsione della religione tra gli elementi del programma rieducativo. Per chi non ha un’opinione precisa in materia di fede, o per chi non intenda operare alcuna scelta religiosa, si configura infatti una situazione sfavorevole, legata alla minor disponibilità di elementi sulla cui base affermare e valutare i personali progressi in ambito rieducativo e risocializzante. L’effettiva rivendicazione di posizioni agnostiche o ateiste rischia così, se non espressamente tutelata, di poter avere ricadute inaccettabili sulla valutazione in merito alla propria disponibilità ad accogliere le offerte trattamentali: valutazione che, come noto, ha per il detenuto importantissime conseguenze in relazione alla possibilità di ottenere eventuali benefici penitenziari.

KHALID RHAZZALI – Dottore di ricerca in sociologia dei processi interculturali e comunicativi presso l’Università di Padova.

FRANCESCA VIANELLO – Ricercatrice in sociologia del diritto, della devianza e del mutamento sociale, presso l’Università di Padova; Osservatorio Associazione Antigone.

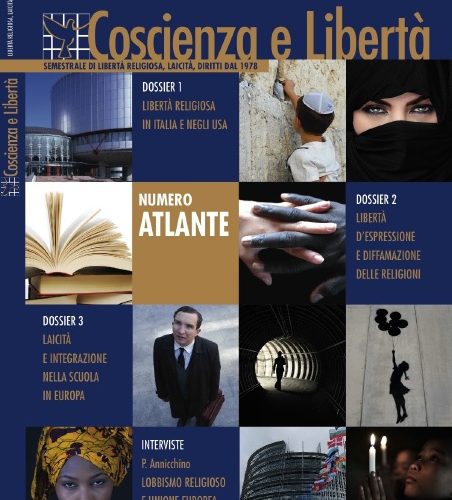

Articolo edito in Coscienza e Libertà 48/2014.